石守谦:中国古典绘画的延续与再生

2019-02-26 14:03 来源:澎湃新闻 编辑:柳梦洁 浏览次数:4484

原标题:石守谦:中国艺术中的复古并非保守,而是重要主轴

近日,知名艺术史学家石守谦在上海图书馆举行名为“古典的延续与再生——从赵孟頫到董其昌与王原祁”讲座,讲座通过对《鹊华秋色图》中的复古与创新、董其昌的南宗典范谱系、《小中现大册》的工具性等讲述中国山水画史中古典典范的建立、延续和再生的四百年,并提出“复古是中国艺术传统重要主轴,而不是保守”。

在石守谦看来,“古典的延续和再生”是艺术史中一个关键的面向,讲复兴就是要具体地去看它如何延续,如何在我们的文化传统流转里一再出现再生。”此次讲座由上海图书馆、“在艺”与上海书画出版社联办,石守谦的新作《山鸣谷应:中国山水画和观众的历史》也将由上海书画出版社出版。

我们一般用所谓的“复古”观念来统摄文化延续再生的过程。但只讲“复古”不够清楚,所以我希望借由赵孟頫、董其昌、王原祁这三个重要的大师,来看艺术流变的过程。

我个人大胆将中国的艺术传统概括为两点,“复古”和“抒情”的传统,刚好“复古”和“抒情”是相对的。我个人认为,“复古”艺术传统实际上是中国绘画的传统,尤其是后400年的核心,相较之下,“抒情”传统在文学方面表现得比较深入、集中。

为了呈现这400年复古传统的过程,我觉得值得跟各位一起看一看,这三位大师的复古传统,究竟是怎样在延续,它不只是在做一种重复,它实际上有新的生命、新的再生。

赵孟頫《鹊华秋色图》中的复古与创新

首先我要谈赵孟頫。当然我们没有办法把“复古”行为只局限在从元代的赵孟頫开始,但是赵孟頫无疑是其中最重要的一位。

过去尤其强调古典的重要性,尤其在书法界一再地主述“二王”,但在绘画上把复古发挥得淋漓尽致,而且影响深远的就是赵孟頫。所以严格说来,就是从赵孟頫开始,一直到20世纪,设定了大概五六百年的发展模式。从此之后,大家在创作的时候,会很清楚地想到古典跟他的关系是什么。

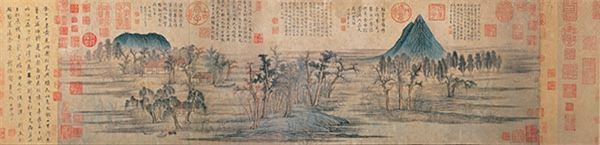

我觉得如果用一件作品能够来说明赵孟頫的开端,就是收藏在台北故宫的《鹊华秋色图》。其中画作完成的乙未年(1295年)非常重要的一年。赵孟頫在1280年代被忽必烈汗征召到大都做官,虽做得不是很重要的官,但总有一个公职的薪水。不过他在北方过得不是很愉快,后来他又想办法到山东做官。

但在1295年(乙未年),他从北方暂时回到家乡吴兴,所以他的朋友们就记载了说:赵孟頫乙未自燕回,他们都非常兴奋。他吴兴的家乡有好多老朋友、同道,他回去的时候当然带了他在北方收集的一些古画。当然我觉得更重要的是他在北方所经历的文化经验感受。因为南北方在蒙元统一之前经历过了很长一段时间的分割,北方是金朝的统治,南方是南宋的,双方的文化发展情况不一样,许多人没有办法到北方去看一看,去体会在南方看不到的文化。

这里包括了赵孟頫的一个老朋友——周密。周密在南宋做过官,算是南方文坛领袖。他祖籍是山东济南,所以他自号华不注山人。但他实际上从没有回过故土,所以只能够在梦里想象一下济南,赵孟頫刚好到济南做官,所以他回到吴兴和老朋友聚会时就会谈起他在济南的所见所闻,包括它的名胜。

《鹊华秋色图》上他有题道,济南的山川最出名的是华不注山,这在左传里头就有了。他说为了告诉周公瑾(周密),山东的山川到底是什么样子,并提醒他“华不注山”非常出名。

这张画表面上看,是从济南城上往北方看过去的风景。但这只是表面上,但其实还有另外的好几层意思。其中一层我觉得最重要的就是他看到的不止是鹊山和华不注山的风景,还有一个怀古的情怀,在那里感受到所谓历史。他感受到什么历史呢?就是华不注山,一个长得很奇怪的山。

今天的我们看到的华不注山依然是非常奇特的三角形,就跟这个一模一样。

其中有什么样的历史故事呢?《左传》里记载,这两座山其实在公元前589年的齐晋鞌大战有关。在那次战争中,齐国国王齐倾公战败了。这个故事最吸引人的地方,就是齐倾公在华不注山下逃命绕了三圈。

我个人觉得这好像不太有趣,绕三圈没有什么了不起,并没有什么戏剧性的细节。不过左传的用意不在此。他说想当年齐桓公称霸的时候,多么风光,他是天下的霸主,到了齐倾公打仗居然打败了,而且在华不注山下面绕了三圈,被人家追着打,这世间的变化实在是大。

有了左传的记载之后,华不注山就非常的出名了。李白、杜甫都曾经到附近去游览,所以他们曾经写过关于这些山的诗,如今都成为了济南的文化记忆了。这个记忆到了北宋时就非常清晰。因为北宋时代有几位我们所谓的士大夫,其中苏东坡、曾巩,都曾经到济南地方做官,曾巩还在济南城建了一个北渚亭。

北渚亭大概建于1093年,但不久就毁坏了。后来晁补来此做官,写了一首《北渚亭赋》,写得非常好。这个赋周密也知道,他还评论说《北渚亭赋》和苏东坡的《赤壁赋》很像,并感慨说,天下文章要完全有新创是不容易。

所以当赵孟頫到了济南城楼就想到了这些事情。你在画面上看到的是一个空旷的平野,但他看到的不只是平野,他还看到了很多古人的记忆,看到了他们所怀念的华不注山,他感到了时间,感到了历史,以及他要在历史里头扮演的角色,都让他有所感触。所以赵孟頫所要画的,是告诉那些无法去济南一游的周密跟他朋友们的话。

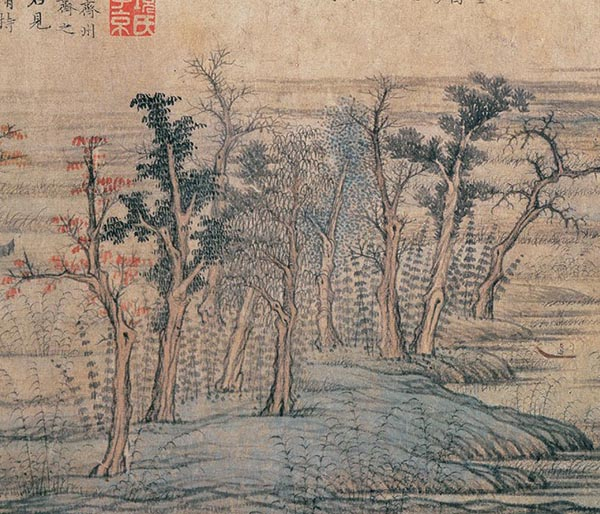

这张画要怎么画呢?对他来说,他要找到一个跟一般的画风景的不一样的画法。从细部看,坡岸平和,线条清晰,且线条是干干的。赵孟頫的干笔跟非常有技巧的职业画家经常在变化粗细的那种线条是不一样的。

这张画特别的地方在坡岸,可以看到长长的、连续坡岸,线条本身特别干。好像书法中的楷书一样,且不太有粗细的变化。除了很平缓连续的空间之外,他在笔墨上有了新的办法。这个办法来自于他对书法的一种了解,但不是直接从书法照搬而来的,不是哪种书法的特别技巧,但是它的概念跟书法有点关系,因为他不是在描写树石坡岸,他没有写实的成分。所以从这个角度来说,书法有点关系。当然在这里我们会发现这个空间很平淡。那么从中央的树往两边看,就好像是很和缓的平野,一直推到后面可以看到华不注山和鹊山。这个平野今天我们看起来好像没什么了不起,但是当时是一个新的办法。那种空间的感觉,是当时人都觉得新鲜的。

比较的台北故宫所收藏的夏圭最好的作品《溪山清远图》,里面看有非常丰富的墨色和线条以及笔法的变化。比如说在中间的这个山头上面是后来所谓的“斧劈皴”。斧劈皴其实是技巧性很高的一种技法,要把笔斜躺在画面上刷,这个刷不容易控制出来的效果。不像我们写字,写字都用笔尖。

夏圭是当时最了不起的职业画家,为宫廷服务。夏圭比同样为宫廷服务的达芬奇他们还早,这是12世纪初期,夏圭山峰用的笔法墨法,变化多端。且纵览全卷山里头有五个定点。

如同今天喜欢摄影的人通常都会取不同角度,其实夏圭也差不多。所以观者跟着画家的笔,上上下下、前前后后地运动起来,才能够充分感受到夏圭所要提供给我们的那个视觉的变化和趣味。

相较之下赵孟頫的《鹊华秋色图》,实际上只有一个点,而且他是非常平淡的。所以刚刚我讲的就是《鹊华秋色图》里用了一个新的手法,他怀古并不只是以鹊山、华不注山的实景为范围,它其实有一个历史的延伸,进入到了唐代,进入到了左传的时代,所以在那里他带领周密等观众一起去回忆历史。当然周密一定很高兴。他从来没去过的家乡,但他能感觉到他好像也去到了那里。跟赵孟頫一样,经过了一个时光之旅。赵孟頫就用这张画保留了当天集会的共同记忆,甚至你可以感觉到他们谈话的内容一定很多,这个情节我们可以重建。

但是恐怕还不止这些。在这个手卷里我们还可以注意到,他有一个不受时空限制的延续性。今天最早研究这张画的是旅外的李铸晋教授,他在《故宫季刊》首先发表了他的深入研究。

我觉得《鹊华秋色图》并没有受到某日的时空限制,它有一种延续性,怎么能够感受到它的延续性呢?今天的第二个主角出来了,就是董其昌。

董其昌的南宗典范谱系

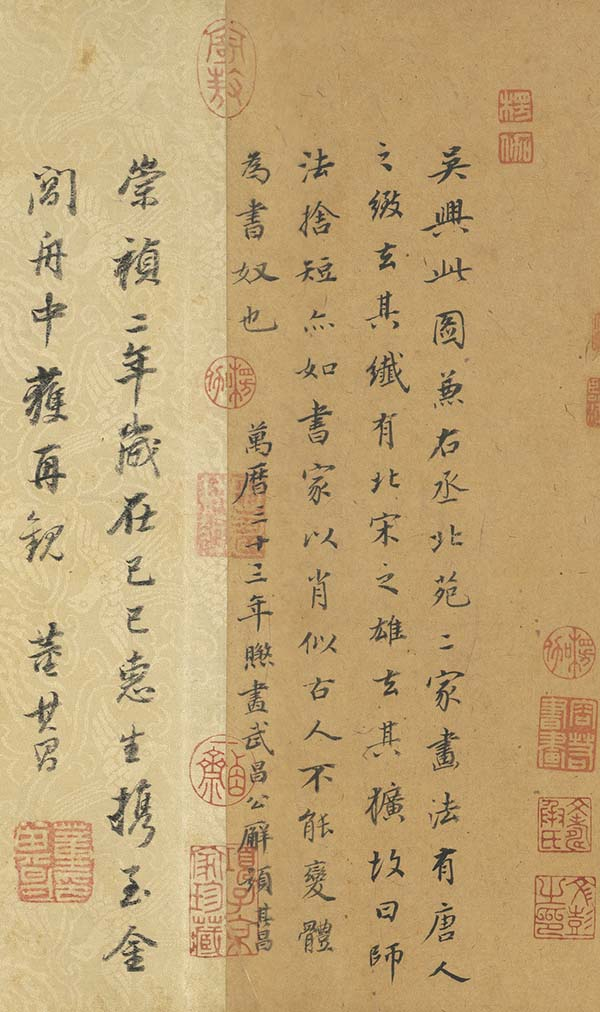

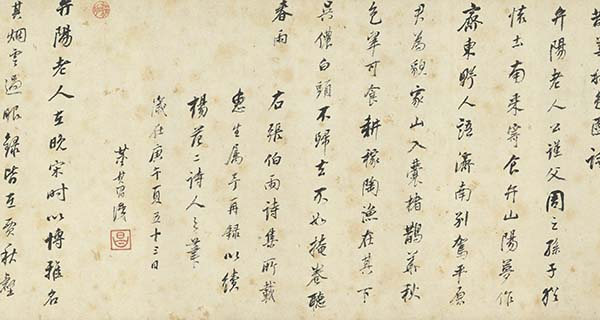

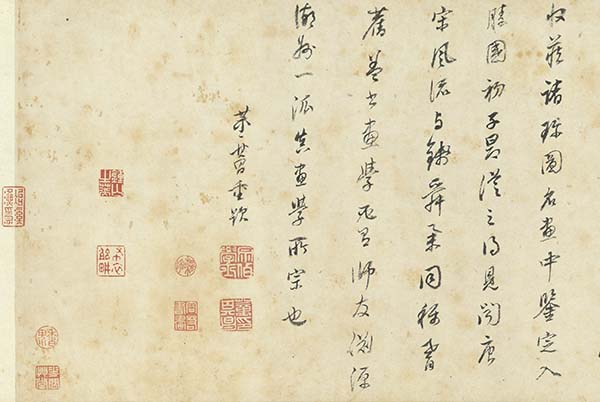

董其昌在画上写了五个跋,你看到他有五个跋一定很感慨。他怎么能够写那么多呢?第一个就是他身份特别重要,大家都要请他写,第二个是他书法写得好,有那种条件的人就是天赋了,董其昌是当时第一流的书法家。

董其昌的这五个题跋非常有历史意义,跟我今天要讲的“恨古人不见我”也大有关系。其中我选出来三个跋,来稍微给大家说明一下。

第二个跋,他说“兼右丞北苑二家画法”,他提到了王维和董源这两位古代大师。这个说法实际上他不是第一个,前面已经有人发现了,董其昌研究过赵孟頫的相关言论,知道这两个人对他非常的重要。唐代的王维,五代的董源,他就告诉我们赵孟頫跟这两个古代大师的关系,所以提出王维和董源为典范。

接下去他又说,“师法舍短”,你师法古人没关系,但是你不要跟他完全一模一样,他提出来所谓“师古”的重点——应该要师法古人,但是绝对不能从头到尾去模仿,所以“师古”要跟“变体”结合在一起。

所以在这一个跋里头,他就告诉了我们这两个事情。当然这是他个人的意见,不过后来董其昌的理论非常成功,也被大家接受为一个正确的师古的路径。

再是董其昌的第四个跋,他写了一首《鹊华秋色图》诗,这是元朝的名诗人张伯雨做的。董其昌是应当时的收藏家惠生所要求,抄录下来的。那为什么要请他抄下来?很可惜,他没有张伯雨的真迹,所以请当时最受到重视的书法家董其昌重写张伯雨的意见加在后面。有了这个感觉张伯雨就出现了,董其昌就像替身把张伯雨这个本尊在作品上体现了出来。

我们今天受到西方现代主义的影响,非常注意真假,其实在17世纪的时候并不那么完全。

接下去是第五个跋。董其昌更有意思地做了一个说明,说周密是当年晚宋时期一个博学的鉴赏家,他的收藏品里就有贾似道的很多精彩的收藏,他都鉴定过,所以周密大概是当年南方第一名的鉴赏高手。

“入胜国初”就是进入到元朝之后,“子昂从之”,就赵孟頫跟着他学,所以才有这个机会“得见闻唐宋风流”,假如没有周密的话,赵孟頫是比较难以进入唐宋风流的。所以周密是带领赵孟頫进入这个世界的一个重要的人物。然后赵孟頫画了《鹊华秋色图》,进入了这个传统。所以在这个跋里我认为我们可以把它重新解释为,经过董其昌这样子的书写,也参与到了《鹊华秋色图》的这个生命里,使这个画卷的生命从赵孟頫画完了之后,就开始新的一环生命史。也就是说这个生命史到了董其昌的时候,就有了一个新的意义。

所以董其昌在这五个题跋里就告诉我们在生命史里,赵孟頫所追求的价值,董其昌也很光荣地参与了这个认同。他的参与也让这个生命史更丰富了。所以我们从这里就开始就进入董其昌的另外一个课题。

寻找王维

董其昌,当然大家都知道他有个《南北宗》的理论,这个理论归纳起来是建立一个古典典范的谱系,从谁到谁是正统的,是可以学的。董其昌把画分成南北二宗,虽然有北宗,不过北宗不重要,南宗才是该学的。

他告诉我们,是从王维开始,他也介绍了王维的风格是什么样子。所以他说“渲淡”是王维风格的一个可以辨识的要点。王维之后就有董源、巨然,还有米家父子,接下来是元四家,所以这个是他所举出来的南宗的古典典范谱系。他的意思是说,经过他整理之后,其他的古人都不重要了,大家只要注意南宗的这些大师就可以了。

然后他除了指出“渲淡”这种形式以外,他还告诉我们,王维的境界在哪?他说:“云峰时机,迥出天机。笔意纵横,参乎造化”。这16个字抽象得不得了,不知道讲的是什么,但是他觉得米芾在北宋时就已经讲了,所以他相信这16字是有点道理的。

古人大概得到了这个奥妙,所以他非常相信这16个字,我认为最重要的就是最后面这四个字“参乎造化”。他画的山水画让你感觉到跟造化的山水是一样的。你甚至会感觉到他好像是在创造山水,在创造世界的那种感觉。所以对他来说,他就要画出这个境界。

但是问题是那个时候全天下没有人知道王维是什么,这真是很困难的事情。所以他一生都在寻找王维。

1597年他画了一张叫《婉娈草堂》,这是私人收藏的。《婉娈草堂》是董其昌的好朋友陈继儒的书斋。陈继儒等于是他的发言人,或者是董其昌艺术最好的解说者。所以这个作品上面也有陈继儒的题跋说明。这幅画开始让我们感觉到一个全新的、跟赵孟頫不同,但是同样的他也在寻找王维,这个从人间消失的古代大师的样子,到底怎么能够想象?《婉娈草堂》这张很奇怪的山水画,山体,悬崖好像一条一条抽象结构,好像整张画就是这些,可以分析成为几何结构的单位,顺着这条线排下来,排到最后就出现了一个平台。平台上面有一个小房子,这是陈继儒的书房。在离上海不远的小昆山,这是个很出名的读书台。我当年做了一个研究,还跑到了这个地方去看,虽然说可以找到一个叫读书台的地方,但是整个风景其实没有什么直接的关联,但你说他完全没有关系也不对。

当年董其昌到了陈继儒的书房,觉得这是可以和人间城市隔绝的好地方,是个非常高雅的所在。从那边上面看下去,就是这样一个山水。

我说这个山水真奇怪,怎么样子的眼睛能够看到这样的山水?以前我有一个非常崇拜的前辈学者吴那森先生(陆桥),各位假如有机会读他的《未央歌》,就会认识这一位当年西南联大的才子。吴先生后来到了美国去研究艺术史,就曾经研究过董其昌,他想要解决一个问题,董其昌的眼睛会不会有问题?看到的东西跟一般人不太一样,可能会不会有一点倾斜,或者说是走样、变体。当然最后他也没有解决这个问题。

不过他这张画确实很特别,,有的人把他比作塞尚、梵高像西方现代感的山水风景。但是这样比较也不见得合适。

董其昌的造型来自于传为王维的《江干霁雪图卷》,就是当年董其昌要寻找的王维。然后在北京某一个老房子的墙壁里头找到了这么一张画,大家说这个很可能是真的王维。这已经是16世纪的后期,是当时一个非常轰动的文化事件。

明朝的后期,所有人都在向往看到王维,突然北京的一个老房子出现了王维的山水画,对于董其昌这样的爱好者来说,当然是非看不可。

回头再看这张《婉娈草堂》,这张画是在一个公务旅行的途中,他从北京跑到江西去主持一个考试。考试考完了以后绕了远路,从江西走富春江,到杭州去拜访一个朋友,那个朋友就收藏了这一卷《江山雪霁》。这个手卷他已经借出来研究过好几次。回到了松江,在陈继儒的婉娈草堂画出了这件山水画。

《江山雪霁》就有非常清楚的所谓的“墨染”。早期的画没有皴法,所以这个完全是“墨染”。他就觉得很奇怪,这个墨染到底要怎么样用他的笔墨来掌握呢?他百思不得其解,最后他在这个《婉峦草堂》得到了一个答案。1597年,大概可以说董其昌艺术从这里就定调了,因为他找到了王维的笔墨了,粗看之下,感觉到好像“墨染”,但实际这是一条一条的线条,这个线条画得非常的有趣,可以说有点类似平涂。它的专业名词叫做“直皴”。这个直皴有一点技巧,就是说他要画得不像是机械,一定要保留人为的那种拙气。“直皴”他认为就是王维那个时候的笔墨。

今天我们看唐代的壁画,其实你觉得他的这个论断是有点道理的,虽然他没有看过真正的唐代作品,但是这个人还是很有一种惊人的直觉。所以他找到了所谓的王维的笔墨。这个笔墨在他认为就是刚刚讲到的,带有生命的,让人想起造化,那种天地在创造世界时的一种境界的东西。

笔墨怎样能够有一种内在的生气呢?这是所有山水画家想要追求的,形状表象不重要,所以他们绝对不会去画某一个风景的外表。重要的不是那个外表,就好像古人的风格一样,重要的也不是他的风格的表象,而是怎样透过掌握里头那个真正的核心内容,就是真正的生命力。

《婉娈草堂》从笔墨开始,然后顺着它的结构、顺着画面旋转,最后回到平台上。我要做一个说明,就是婉峦草堂好像最后所有凝聚起来的生命力,经过了好像螺旋状的带动之后,到这里压到这个平台上,就好像喷出来一样。这个房子就位于整张画最有能量的地方。假如说有人懂风水的话,很可能可以用风水来了解这个所谓的山水画里头有能量的流动。

这个中心的地位,就是婉峦草堂之所在,它之所以能够凝聚能量,完全是经过“直皴”所建构的结构带动,回到了这样一个画面上。

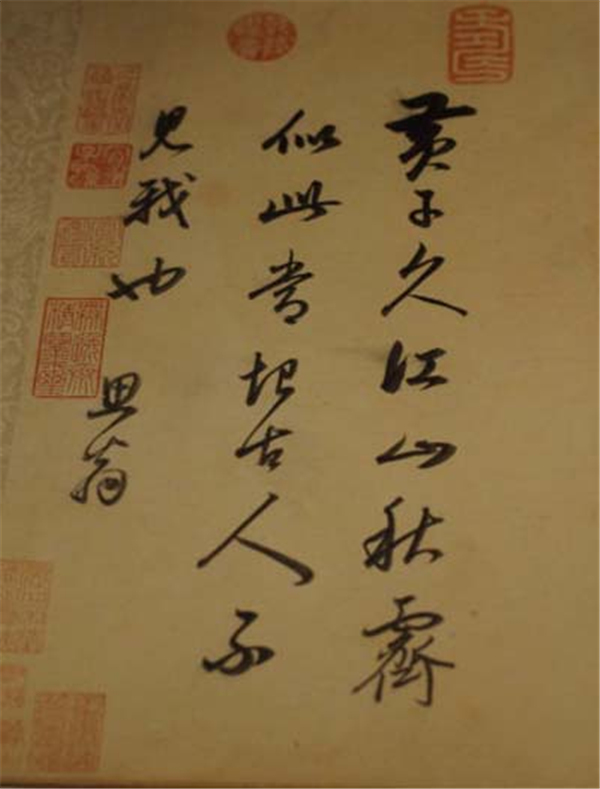

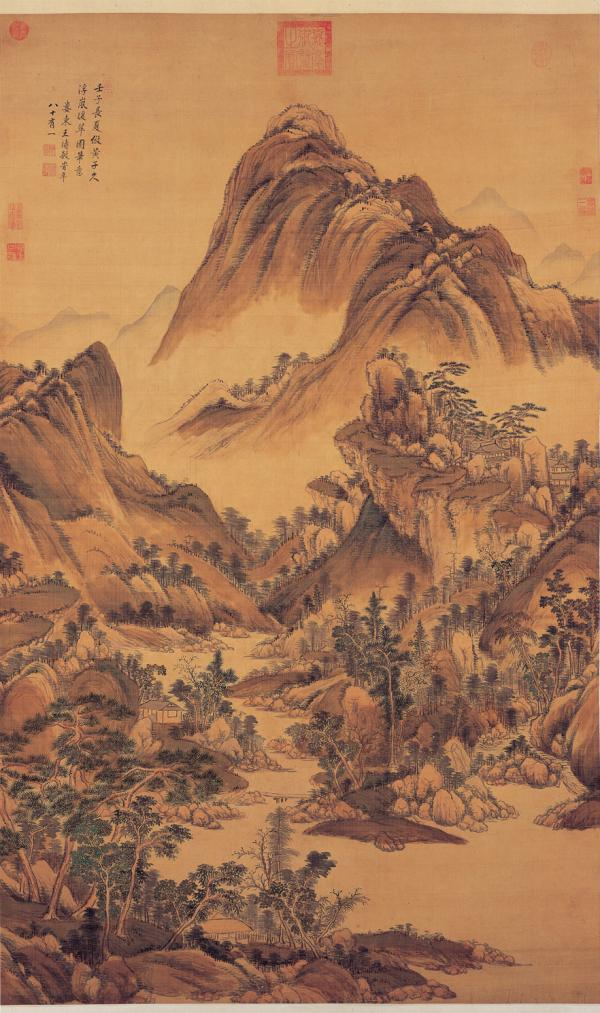

刚刚我们看了那个系谱,王维之后有董源、巨然,有米家父子,但是最重要的是元四家,四家里头最重要的,对于董其昌来说,就是黄公望。这张《江山秋霁图卷》就是他在画黄公望,也是董其昌真正很深入去研究过黄公望的最经典、最重要的作品。

今天在上海博物馆的展场,也有《剩山图》展出,董其昌最后题了:黄子久江山秋霁似此长恨古人不见我也。他为什么会这样讲呢?这张画为什么能够让我们感觉他想要再造黄公望?怎样再造黄公望?在这里我们可以看到,这是个手卷,但是他把手卷画得像立轴,前景、中景、远景安排了三段。

在这张画里头,董其昌所用的来勾起我们对黄公望想象的皴线,同《婉峦草堂》 “直皴”相似,只不过疏密、快慢处理地不一样。所以这就是董其昌个人风格的秘密。他用这种笔墨,把黄公望的风格、山体重新的解构了一次,把它分成比较方的、有平台的,以及比较尖的,圆的并把它组织在一起。这个组织完全是董其昌的,这个结构性很强,就好像积木一样,就是你没有办法把中间抽掉一块,你抽掉一块的话,整个就会垮掉。这个结构的坚实就是这样一个一个堆叠起来的。所以他就用这个“直皴”去画他所认识的黄公望的山石的风格,然后把它堆叠起来成为山体,大的山脉或者是悬崖了,你可以到处看到“直皴”的一种变化的运用。董其昌的特征就是这样子,像是没画完。

为什么会这样?这就好像这个《富春山居图》一样,黄公望是道士,道士看山水跟我们不一样,他们特别会看到那里头的生命力。黄公望的《富春山居图》有类似的龙脉的生气,它透过山的两个侧面结构起来的。我想说你只要顺着这两个侧面,你就可以从前面的地方慢慢进入山比较远处的空间,所以那个山脉就活了。然后你注意到,画中有一些重复之处,因为他画了四年,随时在修改。他的修改是叠上去。所以你会觉得有一些线条是透明的,有一些形象是透明的,你可以看到底下原来的痕迹,所以让你有一点点奇幻的感觉,好像这个山水正在长出来一样。他好像是活的,好像上帝正在造山水一样。上帝说这里有山,那个山就长起来了,他说这个山长得不好,就修改一下,类似这样子。这个过程你完全可以在《富春山居图》体会到。

董其昌觉得《富春山居图》是一个奇妙的山水画,所以他就画了这一张《江山秋霁》,这是克里夫兰博物馆收藏的,这是最晚年的董其昌的作品,很可以代表他最后的心得,他再造黄公望的最后的心得。不过很有趣的是,他的“直皴”就一直没有变,它就永远保持那样子的笔墨,然后就开始制造所有的大师,包括黄公望。当然黄公望没有画过《江山秋霁》,所以他说了,假如黄公望自己画的话一定像这个样子,只恨黄公望不在了,没有办法给他看,要看的话他一定击节赞赏,拍拍自己的肩膀说好样的。所以到了这个地步之后,他掌握了风格境界,掌握了真正的内在的生命力之后,他觉得他就可以再造王维,再造黄公望,再造任何大师了。当然他不会说再造夏圭,因为夏圭不在他眼里。但是他系谱里头的宗师,他可以一一在想,对不对已经不是他考虑的,他认为要是他们在世的话一定会认为这是对的。所以在他重新再造传统,是经过了一个又一个的再造,它实际上就是一个延续和再生,从王维到黄公望,到他手上就经过了一个新的文艺复兴。董其昌的意义就在这。

董其昌讲了这个事情之后,大家也觉得非常的有道理。这个事情绝对不能够只是从字面上去解释,或者说用今天所谓的科学主义提供证明,说黄公望会不会这样认为,或者说怎样能够证明真正再造了黄公望,而不是董其昌“野狐禅”,胡编乱造。

到底怎样能够分辨再造和乱造呢?这确实不是一个容易回答的问题。董其昌很有自信,他想要推动他的理论,告诉他的学生们,怎么样画一张正确的山水画。什么样叫正确的山水画?不是说像照相一样去画外面的风景,而是说山水画画出来,王维跟黄公望都会同意的那种山水画。

典范谱系的精致化

不过董其昌是有他的一套办法。他有一个很重要的学生叫王时敏。董其昌是个非常重要的收藏家,他的收藏有相当部分就到了他的学生王时敏的手上。王时敏出生在明朝时代,后来就进入到清朝的统治,他不属于我们这个文化传统里头大家最敬仰的遗民,他是属于到了新朝的时候,没有做出太激烈反抗动作的。他对家乡也做了不少事情,应该说是一种实务派。但是政治跟他的艺术没有关系。他年轻的时候就跟着董其昌,所以他亲身接受董其昌的教导。这个教导传承里头最重要的就是董其昌的收藏,很多都转给了他。王时敏所作的《小中现大》中再现了范宽的《溪山行旅图》,但《小中现大》小小一张,原来的《溪山行旅图》很大,有两公尺。

但是我们发现那个时代好多《小中现大》,不止王时敏,王翬、王鉴,很多人都有。王时敏在世的时候恐怕还不止这一套,是他指导下面做的。这个对于古代经典的一种学习记录,包括北宋的大师,当然少不了他们最敬佩的黄公望。

这又是其中的一张模仿黄公望的《陡壑密林》,模仿的尺寸缩小了。然后这个对开的地方就有董其昌自己写的题跋,这些题跋都是有根据的,都是原来董其昌写过的,然后他自己就把它抄一次,认为这也就是传承。

《小中现大》的工具性

董其昌讲南北宗?南北宗是引用了禅宗,禅宗的传承又所谓传衣钵,什么是衣钵?你可以想象,原来禅宗真的可能有他的僧袍或者使用过的钵,可以传给他的弟子,拿到这个衣钵的是他真正的弟子。画家的传承应该怎么样子呢?用衣钵来具象化。

左边一页就好像董其昌在跟王时敏上课时候讲的话,这里头讲的最重要的就是张伯雨的另外一段对于黄公望的解释。这一段可以说是董其昌最为佩服的,他认为最精彩、最精要的一个提要。他说,黄公望的风格可以说是“峰峦浑厚、草木华滋”,山峰山体让你感觉到非常的浑厚,它不只有表面的漂亮,感觉到它很厚实,有一种内在。草木华滋,所以它上面的植物就会长得非常好,因为有一个内在的生气。

所以董其昌特别写下来告诉王时敏说,记着,这就是黄公望的秘密。你要再造黄公望,你非得要掌握这个。

这是仿黄公望的另外一开,他告诉你黄公望现存世只有两张。这一张是《夏山图》,这个要点在哪里?他说:子久学董源,又自有子九。所以这就是所谓师法与变体,他是来自于董源的,但是他绝对不受董源的拘束,要变成他自己。所以你要学黄公望,你就要学这个变体的要诀,你才会掌握到所谓冰来自于水但是寒于水,这个东西是越来越精进。

我所谓的再造传统,不但要延续,而且要有新的生命,这个新的生命是一种新的创造。所以他在这里等于说是耳提面命对他的学生讲,你一定要学黄公望的时候不要忘记,最重要的是你体会他内在的生气。在这里我就给各位说明一下,《小中现大》是在这个正统派的传承学习里,一个非常重要的教学工具。比较起其他的来说,它是最关键的。它一方面是王时敏的收藏图录。另外我刚刚讲董其昌是作为衣钵的东西来传承给他的弟子,所以在这里它不只是一件作品而已,他还提示了怎样的学他,重点在什么地方,千万要把握住的核心在哪里,等等,是衣钵之所在。然后这个就成了他们传承里的独家秘传。

《小中现大》册子,只给王时敏自己留下来。当然他可以做了其他的《小中现大》再送给别人,或者给他的学生也可以,不过这是少数。1679年,出现了《芥子园画传》里也有《富春山居图》,《芥子园画传》有很多缺点,但是也有很多我们今天忽视的优点。说一句一言以蔽之的话,它就是把所有的读者变成作者,你就照他的样子学,就可以画山水画了,这是了不起的一本教科书。当然画得怎么样,要看个人的造化。但是我把它拿来跟《小中现大》比较的话,《小中现大》是独家的秘传,《芥子园画传》是一本公开的教科书,大家都可以买。

在17世纪,《芥子园画传》只能够学某一些他们整理出来的黄公望山石风格的组织外表,但是他没有办法告诉你那个内在的生命是什么,他没有办法像董其昌一样,可能是抓着王时敏的手说怎样去体会他的笔墨。这里没有笔墨,芥子园只能够看外表,所以《小中现大》有它的独特性。所以师古与变体怎样结合起来,然后出现一个所谓的集大成。集大成并不是说我把所有古代大师加起来的元素,集大成实际上关键就是说你掌握了王维的那16个字,那个是真正的核心,才是集大成的关键。你掌握了笔墨,任何一个人的风格你就都会做,都可以再造,你画谁就像谁。那个才叫做集大成。

董其昌提到了这个,但他做的不算太多。他的学生还是有限,他虽然自己觉得跟古代的这些大师都同列排在一起了,不过要等到王时敏后两个时代,才能够真正的实现。这就是王时敏的孙子——王原祁。

黄公望的所有作品基本上在17世纪,就是经典。到了王时敏的时候就是力追黄公望,所以他一辈子就是一种风格。他画的黄公望体风格的山水很多。看多了你会觉得会不会有一点重复,其实内在的变化是很丰富的,值得仔细的体会。他的孙子王原祁,就是当年王时敏在世的时候,他说将来要继承我的事业就是这个孙子,所以他认为传衣钵的就是王原祁。所以他也尽量让王原祁体会他所学到的董其昌所教给他的所有的黄公望的秘密,或者说这些正宗派正统大师的秘密。你会发现王原祁的云跟董其昌《婉峦草堂》的那些云不太一样。王原祁的云比较具体,它在画面上面所起的作用,跟董其昌稍微有点不一样,但是这个很有趣。他更多运用这种空白。所以从这个角度来说,王原祁的画面显得抽象性更强,虚实的关系就更复杂。

各位看看他在上面有一个题跋,王原祁自己写的。他说:黄公望的秋山图,我从来没有看过。他们最喜欢这样讲,就是“恨古人不见我也”。但是这个秋山图很出名,听他祖父讲过。在这里他要把祖父拉进来,他要告诉观众我是接着祖父的,你不要忘记我祖父是谁。然后他祖父跟他讲,这幅画原来在张子羽家,他告诉他这是黄公望生平第一的作品。董其昌也很喜欢讲“天下第一”,王时敏就学他。数十年来这张画已经看不到了,所以说王原祁从来没见过。但王原祁用笔墨写自己所了解的黄公望,这就是黄公望所谓的《秋山图的》样子。虽然他根本看不到,但没关系。你只要掌握那个内在核心,就可以跟黄公望并列。然后你的成绩实际上就是集大成了,可以再造所有的东西。

王时敏所画的黄公望的《浮岚暖翠》,当然王原祁非常了解他祖父的风格,又有一个新的创意,那个创意所在,就是我刚刚所说的画面上面有一个抽象关系的虚实,非常灵活。

云山、虚实在这里用不同的形状对应,制造了一个新的生气,在画面上运转,这个生气要能够运转,才是真山水。

在画面的细部,就可以看到类似董其昌的那种“直皴”的一种实验做法。它不完全一样,但实际上都用了一种很拙的好像蛮简单的线条。然后去交代这些不同的形状的面,至于这个面是不是立体,不是重点,他完全不在意。他只是形成所谓的虚实关系,有些地方你就比较白,有些地方比较黑,你就是在玩这个趣味。画面还有一个印章,是康熙皇帝送给他的句子“御书画图留与人看”。所以他说御书,皇帝送他的句子,当然他刻了这个印到处盖,因为他得到了皇帝的认可。

皇帝推荐王原祁入了朝廷,他大概是进士出身,但是康熙皇帝老师说很有智慧的,表示认同他这个风格。康熙皇帝认同他这个风格,不能排除他有政治企图。因为他想要向汉人士大夫表示他也懂这个,他愿意支持汉人的这一部分艺术。王原祁当然是不会排斥皇帝的支持,所以他就用了这个印章。经常在画画上可以看到很长的题跋,他会告诉观众说,这张画里头我在讲究的事情是什么?你也可以从另外一个角度说,这种题跋是一种自我宣传,或者说自我说明,题的越多越好。它在收藏者那里,或者一代传一代在流转,他的理论就能够被人家认识。

我曾经做一个研究,研究他跟石涛的来往。有一个故事说王原祁多么重视石涛,说大江以南就是他了,石涛最了不起。我觉得这个事情不可信。台北故宫有一张画,是他们两个人合作的画,我觉得那张画显示的是有王原祁的加笔的部分,但是我觉得他的加笔好像老师改作业一样,意思是说这个不好,他就用他的认为正确的笔墨,就是刚刚你所看到的这种干干的笔墨,在石涛的那个竹石图上到处改。好在那一张画,我想是没有回到石涛那里。他跟石涛的关系我相信实质上是恶劣的。他假如真的赞美过石涛,一定不是很诚实的。

另外,我要讲他这个所谓的再造传统,再生。他可以画一张从来没见过的《秋山图》。王维其实是关键,对所有人来说,对这一派的祖师爷一直到徒子徒孙都一样。王维长什么样子,他有没有办法再画一张像王维?

天下第一王原祁的《辋川图卷》。此图原来是王季迁的收藏,现在在美国纽约大都会博物馆。在卷头的部分,就有吴湖帆的题:天下第一王原祁。他画的是《辋川图》。《辋川图》是王维的名作,但是早就不知道到哪里去了,所以我们传世只有一个刻本。那刻本就像是《芥子园画传》一样,只有外表的样子。王原祁他就用那个传世的刻本做材料。

重要的是这里的笔墨,实际上还保有了董其昌从黄公望那里所学来的,好像还在进行之中的山体的样子。它的形体都不固定,所以这就是他找到的所谓的内在的生气,他用这个东西来重新建构《辋川图》的形体,那个石刻本是没有办法想象成为这个样子的。他最后也提到了对王维的钦佩,他真的觉得这是他们这个系统里头的开山祖师,他相信他用的这种多变的、多色的笔墨,去诠释王维的《辋川图》,是真正找到了王维的,大家没见过的那张最精彩的《辋川图》山水画。

这个画是最重要的,但不是唯一的王原祁的解释,他每一次作画都在进行一个新的解释。但是他的目标你可以说方向是单点,就是那个点就是王维和黄公望,他们都在那个点上。你如果到了那里发现黄公望不在那里,那你肯定错了。王原祁就是实践董其昌的集大成的理论。我觉得他的地位,真正在这个所谓的集大成的核心议题上面,是真正去掌握了,而且用他的实践诠释了董其昌的一个抽象理论,而且诠释的结果这么具体可见,这也是让我们可以真正感受到古典传统真正脉动的地方。

今天看王原祁,一个成功的王原祁,你当然不能够真正摸到他的画面。不过假如想象一下,你就能感觉到它的脉动、山水的脉动。他好像跟黄公望、王维是同一个频率的。在这样的一个再生、再诠释的时候,传统就有一个新的生命,这个新的生命不是《芥子园画传》那种教科书能够复制的。所以这个传统的再生根本不是形象的复制与否的问题。

那么20世纪初期以来,对于所谓的复古派,就批评成为所谓的不知创造为何物的一种保守派,我觉得那是完全误解了。我们今天其实对于复古的传统,有一个完全不一样的认识。回到我开始讲的,我认为甚至是整个中国艺术传统里头最重要的一个主轴,我们也可以看到它跟文学传统的不同。

-

由中国美术家协会、中国工笔画学会、深圳市文体旅游局、深圳市…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

一百多年前尼采曾说,上帝死了;七十多年前杜尚曾说,艺术已经结束;三十年前中国理论家李小山曾说…

-

“比文盲更可怕的,是美盲”

-

漫画作品被选作高考试题,这自然是一件新闻(其实每年的高考试题都是新闻),但这新闻和我有关联…

-

在从事漫画创作的三十多年里,他观察社会万象,以崭新的视角、清正的态度,创作出几千幅针砭时弊…

-

清华美院教授马泉做客四方沙龙,讲述“叠加态”的叙事生成

-

近年来,一些中国写实油画画照片、抄照片甚至运用喷绘成为应付创作的秘密武器。当这些油画摄…

-

公共艺术作为一种附带着社会责任及义务的社会参与型实践,在城市发展、再生中逐渐发挥重要的…

-

四方沙龙讲座“音乐被技术改变了多少”

-

西方鉴藏里的中日绘画,何以无意中成为对方走向西方的桥梁

-

中央美学院费俊教授做客四方沙龙,讲述《身体与媒体——智能科技时代的艺术与设计》…

-

我把古画放大了10倍,笑死