卓民:绘画史也是支持体与媒介自身的演变史

2018-11-03 14:11 来源:卓民 编辑:柳梦洁 浏览次数:3453

当人们在追根寻源、探求东方艺术作品的基本语言形态时,常常会有“为什么是这样?而不是那样?”古代画工画师们选择“这样那样”的理由是什么?影响甚至制约原创绘画语言形态的根源是什么?当绘画的支持体从壁面转向绢本、纸本,艺术的语言形态会发生怎样的变化?

一直对此思考的旅日华人艺术家卓民前不久撰文对此进行分析,因此节选其文章《支持体·媒介——从素材看敦煌壁画的语言体构建》。这也是基于卓民这些年一直游走在水墨与岩彩之间创作与思考的结果。

当我们在追根寻源、探求东方艺术作品的基本语言形态时,常常会有“为什么是这样?而不是那样?”古代画工画师们选择“这样那样”的理由是什么?影响甚至制约原创绘画语言形态的根源是什么?等一系列问题。在尽可能避免我们这个时代学习承受传统绘画制作程式及习惯、去接近那个原创年代的绘画语言形态样式时,常常为这些问题所困惑。

对几千年以来传承至今的东方绘画语言形态进行多方位、多视角根源性的思考,多见诸学者教授对中国古代文化思想史,不同时代、不同社会地域及民族风俗习性等的著书论文中,各种形而上的思辨、假设、推定、臆测,结合大量的作品图像和古代画史画论的旁征博引,在读者与美术史、美术作品之间,构架起了一座座连接彼岸的桥梁。然而,在津津乐于此道的背后,我们发现,这些被“复原的历史材料并不代表真实”,“这些材料隐藏了大量编辑逻辑与我们的思维更接近,也因此更具遮蔽性”。我们往往热衷于对已有的某种观念或意识形态渗透了的各种语素、言词连接成链的“语言样式”进行研究,这种研究又带上了研究者、编著者们“自身时代携带的病毒而感染历史”,而放弃了更本原、更具原创意义的语言形态,语素、言词的研究。

支持体、媒介与绘画语言形态的发生,它们之间互存共有的密切关系,是否可以作为东方绘画语言形态根源性思考、成为一个由形而下的启示,来变换形而上思考的机缘呢?

支持体与媒介,绘画的保存与绘画语言体的成熟发展

绘画作品如果不能维持它一定的存在时间,那么,这些作品就会自然消失,也就谈不上对绘画语言体的认知及其发展,最终形成样式流传,成为后世的经典、范式。可以想象,人类历史上曾出现过无数的艺术创造行为和类似今天所谓的绘画作品,但大部分都消失在漫长的自然劣化、破损中而不能流传至今。有了支持体和媒介,并不能保证它能流传百世,绘画,就是在这种种极为有限的条件下发生、生存、发展。同样,没有支持体和媒介的绘画作品更是难以想象。所以,在谈论绘画作品前,首先涉及的是绘画的支持体与媒介。

虽然,绘画的社会功能(社会的或宗教的),受众(接受群体)审美观赏的趣味,主体社会的审美导向,都会影响壁画的表现,但这些远不如绘画本体的“生存”,来得更为直接、重要。中国绘画按现在已知的支持体与媒介分类主要有:砾砂岩、石窟壁面与岩彩媒介,寺院砖墙泥底与岩彩媒介,墓室砖石与岩彩媒介;绢本与墨、染料系色彩、岩彩媒介;纸本与墨、染料系色彩、岩彩媒介;生宣纸(包括其它种类生纸)与墨、染料系色彩媒介;木板、棉布与墨、染料系色彩、岩彩媒介等。

绘画本体的“生存”包括两个方面的意义:一是支持体是否与媒介匹配,相互支持,能保持相对长久的时间。二是支持体是否为媒介的充分“演出”提供最好的基底条件。支持体与媒介的匹配,是绘画本体 “生存”的根本,敦煌壁画的岩彩材质依赖于砂砾岩山体,同样,岩彩材质也因为砂砾岩山体而得以长久保存;不仅如此,砂砾岩山体还为岩彩材质的充分“演出”提供了最好的支持,甚至一部分直接参与了绘画制作。

当支持体由壁面转向绢本,岩彩材质媒介难以适应绢本表层的“丽质”而导致绘画语言体发生变化,这是由支持体的改变引发绘画媒介改变,最终导致绘画语言形态、艺术样式的改变。

中国绘画,支持体与媒介的命运共同体

西方绘画,从湿壁画到丹培拉、油画的发展脉络来看,主要是推进着媒介(媒体)的不断演变和发展。油取代丹培拉是对丹培拉自身特性的加强和优化,是由它内部发生的需求、即对绘画造形塑造上的需要(色阶过渡)。而这种演变和发展,迎合了媒介逐步摆脱支持体的束缚、制作上获得更大的自主和自由的需要。油画进入成熟期,支持体的基底层处理,只是为了有一个牢固坚实的画面支持体,颜料与媒剂不渗入到基底层内部,基底层已不再与画面表层的绘画层的艺术语言形态表现发生关系。

东方绘画则不同。不仅媒介是艺术呈现的主体(有时候甚至超过了形象本身),支持体也积极参与媒介显现的整个过程,甚至是媒介语义表述不可或缺的重要组成部分。支持体规范了媒介语言表现形态的范畴,限定了它的“所作所为”。但同时,媒介也在制约中不断地丰富自己的演出能力,并使它在制约中走向极限,成为某种媒介的旷世“绝唱”。

敦煌壁画的层面结构主要有砂砾岩山体、地仗层、底色层、绘画层四个层面。地仗层在绘画层涂抹时吸收、晕开、散发岩彩材质涂绘时过剩的水和胶,直接或间接地介入了壁画的制作过程。

绘画层所用的岩彩(天然矿物)具有颗粒的特点,按研磨程度可分为不同深浅、粗细的颗粒。粗细颗粒间的错落不齐、留有空隙,是岩彩材质得以层层叠加、厚涂堆砌,并牢固地固定在支持体上的重要原因。这与敦煌砂砾岩山体地质结构相似,地质结构承应、支持了岩彩材质媒介的涂层结构,使这一绘画得以形成发展并传续千年。

砾砂岩的山体物理结构,是岩彩材质绝佳的支持体,它适合于岩彩材质在其表层的附着,同样也对壁画艺术的语言表现、如隆起凹陷、堆砌刻凿,起到支持作用。

岩彩矿石研磨成粉末,稀疏的排列会失去浓烈的丽彩肌理,经多层叠加涂绘,可以达到色彩饱和、天然材质本色亮丽的色彩呈现。

中国绘画的艺术造形呈象及表现,追其根源,都源自于支持体与媒介,也受制于支持体与媒介。表面看去,不同绘画样式是由技法技巧的变化而产生绘画形态呈现的不同,本质上它是支持体或媒介的变化,是支持体、媒介的改变,控制、制约了历朝历代不同绘画样式的演变,一部绘画史,也可看作是一部支持体与媒介自身的演变史。

从中国绘画史由壁画到纸绢,再由矾绢纸到生纸的支持体变化看,主要可分为三个阶段。

第一阶段:由壁画到纸绢

中唐、晚唐,主流美术的壁画逐渐分化为壁画与绢本、绘画进入两种绘画样式并进发展的时期,出现了壁画、绢本两栖型的画家(画史记载很多、如周昉等),壁画的制作程序、材质、技法逐步被借鉴、溶入于绢本绘画,而绢本的某些技法,如晕染,也见于壁画;这期间风靡一时的屏风画、障壁画,是壁画过渡到纸绢的一个重要艺术形式。

五代至北宋,大量的壁画制作程序、方法、材料、技术在绢本上的应用逐步趋向成熟,岩彩材质被研磨得更加细微,或画到绢的背后;墨的积染、墨分五色,墨及染料系色彩广泛使用,分染、晕染、罩染等不同素材的媒介交替叠加等等,开始形成绢本绘画的语言形态。

第二阶段:由矾纸绢向半生不熟、未加工纸本的变化

矾绢矾纸作为绘画的支持体,盛行于宋、元绘画而延续至今,王维所创“渲淡法”,让墨的微颗粒得以滋润地晕化、渲染,“三矾九染”的积染,墨分五色,使物形有厚薄深浅之分,空间有幽远空灵之别。同时,笔迹也得以呈现,与晕染相得益彰,无论人物花鸟的勾线造形,还是山石勾皴擦染,皴染交错、层层叠加(岩彩壁画的方法),形成了制作型水墨、水墨淡彩、水墨浓彩的绘画语言体,墨作为媒介的意义突显。

至元代,半生熟的未加工纸本为支持体的山水画开始出现,以笔墨解构宋代绢本山水严谨的山石结构、花鸟人物的勾勒晕染等绘制风格,绘画逐渐向着“见笔见墨”、“笔墨直接造形”的绘画语言样式发展,如宋梁楷的泼墨仙人、元钱选花鸟图卷,由此引发了对毛笔工具使用娴熟的文人对水墨画的兴趣并流行推广,形成了黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇为代表的纸本水墨绘画的语言样式。借助半生熟纸本支持体的特点,墨的晕染在笔与墨的运作中同时出现,墨韵随笔迹而出,一反宋代制作型水墨画笔墨分离的程序,以笔统辖墨与形的“笔墨构建”成为中国绘画新的语言样式,从此,绘画制作中书写性意义开始占有重要地位。与此同时,造形对笔墨构架的依赖也越发突出。

第三阶段:生宣纸与墨的“绝配”

笔与墨的相生相灭,最终是由生宣纸这一支持体来完成的。

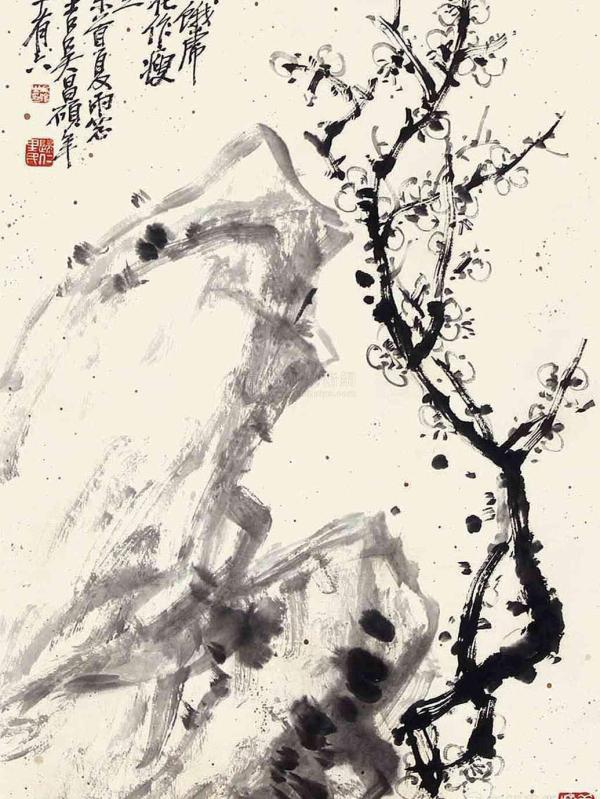

不同笔压、水分,变化中的墨汁在生宣纸薄薄的支持体内,渗透晕化,营造了一个似有多层深度空间,变幻莫测的水与墨的演绎空间,使东方的平面造形获得了新的语境和生机(与西方明暗法不同的三维空间意象)。生宣纸支持体忠实地记录了画家运笔用墨、渗透晕化的全过程。同时,生宣纸支持体的这种渗化功能,刺激、诱发、并驱动着画家创作欲望及欲罢不能、一泻千里的制作性趣,画家能清楚地感悟到身体行为传至笔尖,心随笔运,意象纷呈的视像显现过程,从而达到身心合一、主客观照、享受制作的多元审美目的。这一切若离开了生宣纸,都难以想象。这正是海派旗手吴昌硕创立的生宣纸大写意水墨画语言体,把绘画媒介——墨的“干湿浓淡”在支持体生宣纸上,将其推向极致,影响画坛百年,至今余音不绝的原因。

东方绘画对媒介的兴趣及选择源于“天人合一”的自然观。自然素材所呈现的纹理、丽质、斑斓、锖锈等等,或温润莹泽如玉,或干裂枯萎若衰,自然造化是一部物质呈象、形迹造象的历史。“将自然材质与人的精神结缘,融物质、社会、精神为一体的材质审美意识,是华夏民族独有的审美建树,也是中国人的伟大创造。”自然素材之美最大限度的呈现,在媒介,也在支持体。

东方绘画把支持体看作哺育、生成媒介的母体,把媒介比作由母体诞生的花朵、奇葩,这种呼吸与共、筋脉相连的命运共同体,形成了东方绘画语言形态结构上的独特构造:互为所用、不可分离,互为所生、缺一不可。

追溯壁画向纸绢的支持体变化而引发媒介及绘画语言形态的演变轨迹,我们可以清楚地看到,中国绘画言语体的发生,根源于东方独特的支持体与媒介之契合,支持体与媒介之关系的研究,是探求中国绘画语言体本源的基础,敦煌美术学的研究也是如此。

-

由中国美术家协会、中国工笔画学会、深圳市文体旅游局、深圳市…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

一百多年前尼采曾说,上帝死了;七十多年前杜尚曾说,艺术已经结束;三十年前中国理论家李小山曾说…

-

“比文盲更可怕的,是美盲”

-

漫画作品被选作高考试题,这自然是一件新闻(其实每年的高考试题都是新闻),但这新闻和我有关联…

-

在从事漫画创作的三十多年里,他观察社会万象,以崭新的视角、清正的态度,创作出几千幅针砭时弊…

-

清华美院教授马泉做客四方沙龙,讲述“叠加态”的叙事生成

-

近年来,一些中国写实油画画照片、抄照片甚至运用喷绘成为应付创作的秘密武器。当这些油画摄…

-

公共艺术作为一种附带着社会责任及义务的社会参与型实践,在城市发展、再生中逐渐发挥重要的…

-

四方沙龙讲座“音乐被技术改变了多少”

-

西方鉴藏里的中日绘画,何以无意中成为对方走向西方的桥梁

-

中央美学院费俊教授做客四方沙龙,讲述《身体与媒体——智能科技时代的艺术与设计》…

-

我把古画放大了10倍,笑死